IFRSサステナビリティ開示基準に沿った情報開示

基本的な考え方IDECグループでは、1945年の創業以来「Save all」と「省の追求」を通じて、環境への配慮を意識してきました。2019年の「The IDEC Way」制定以降は、安全・安心・ウェルビーイングの実現を通じて、環境負荷の低減と環境問題を重視した経営を進めています。 現在グローバルで大きな社会課題となっている気候変動への対応を、IDECにおいても最重要課題の一つに位置付けており、マテリアリティにおいて2030年に目指す姿を設定し、さまざまな取り組みを推進することで持続可能な社会の実現を目指しています。 IDECグループでは2021年よりTCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース) に沿った環境関連の情報を開示してきました。本年度は、TCFD提言の内容を柱とするIFRS (International Financial Reporting Standards: 国際財務報告基準) S2号に沿った気候関連財務情報を開示します。 |

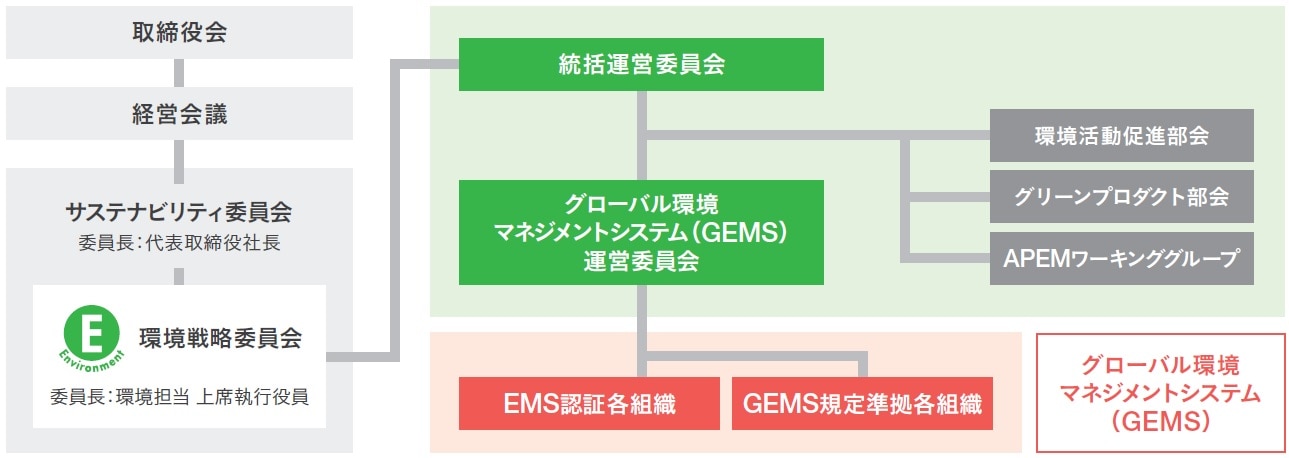

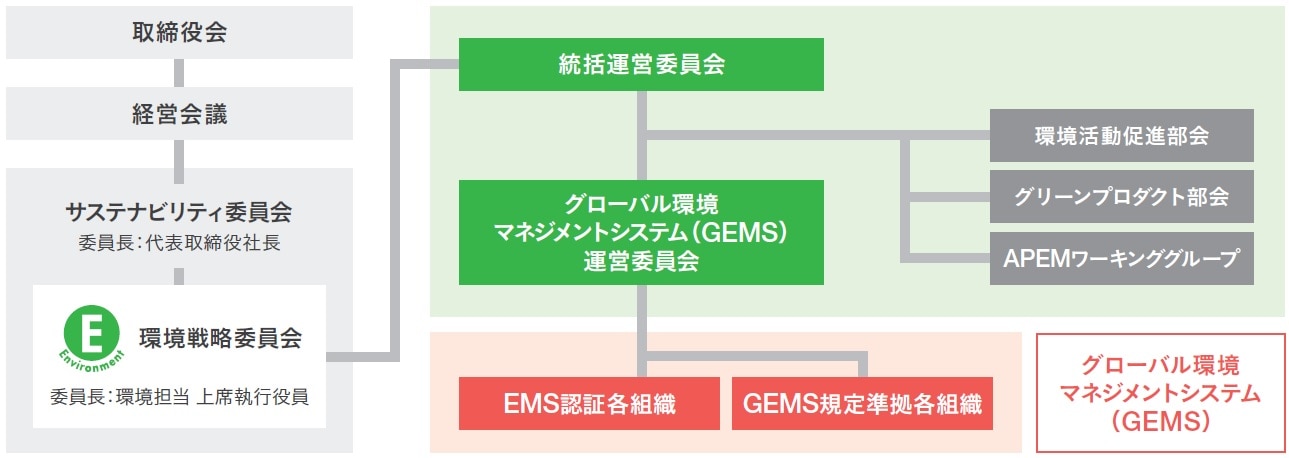

ガバナンス代表取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会の専門委員会である環境戦略委員会が中心となり、気候関連財務情報の開示に取り組んでいます。 環境戦略委員会はさまざまな部門の社員で構成され、環境担当上席執行役員のもとで隔月で開催されています。環境戦略委員会における決定事項は、サステナビリティ委員会で審議された後、経営会議に上程され、報告承認を受け、その後取締役会で報告承認される体制になっています。2025年度からの中期計画で設定された目標の進捗は隔月の会議で確認され、進捗が予定通りでない場合は対応策を検討します。 グローバルのガバナンス体制として、2024年度からグローバル環境マネジメントシステム (GEMS) 運営委員会を発足させました。IDEC本社、国内グループ会社、蘇州、台湾、タイ、APEM各拠点(フランス、UK、デンマーク、チュニジア、USA)の各拠点で構成しており、四半期毎に運営委員会を開催しています。委員会では環境課題の進捗確認、廃棄物・環境対応資料・再生プラスチック導入などの情報共有や環境課題の議論などを行っています。 |

環境に関するガバナンス体制

|

気候変動対応部門名称と役割概要

| 名称 | 概要 | 開催回数 |

| 取締役会 | 気候変動に関わる重要事項の監督 | 年7回※ |

| 経営会議 | 気候変動に関する重要事項の決定 | 年8回※ |

| 委員会 | 気候変動に関する重要事項の検討、経営会議への上程 | 年2回 |

| 環境戦略委員会 | 気候関連の機会の管理 | 月1回 |

| リスクマネジメント委員会 | 気候関連のリスクの管理 | 年2回 |

| 担当役員 | 環境担当 上席執行役員 | |

| 担当部門 | 経営戦略企画本部、環境推進室、経理部、人事総務部、サステナビリティ推進室 | |

| ※サステナビリティ委員会の上程事項の決定・監督は年2回 | ページトップに戻る |

戦略IDECグループでは、環境戦略を自社の事業戦略の重要な一部と捉え、移行計画を2025年度からの中期計画に反映させるべく、環境配慮強化型製品の売上目標額をKPIに導入しました。これにより、事業活動における環境貢献度の向上に計画的に取り組みます。 また、サプライチェーンエンゲージメント率のKPI設定やCSR調達ガイドラインとグリーン調達ガイドラインの改定など、サプライヤーとのバリューチェーン構築を加速させています。カーボンニュートラル実現に向けたCO2排出量の削減、産業廃棄物の削減とリサイクル量の増加など、さまざまな環境対応活動にも継続的に取り組んでいます。 こうした移行計画に関わる活動は、IDECグループのパーパスである、「世界中の一つの安全・安心・ウェルビーイングの実現」への貢献に対し、環境側面における調和のとれた取り組みになっています。なお、IFRS S2号に沿った情報開示をはじめとするESG関連情報は、2023年度より有価証券報告書にも掲載しています。 |

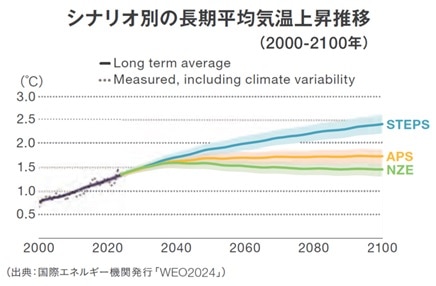

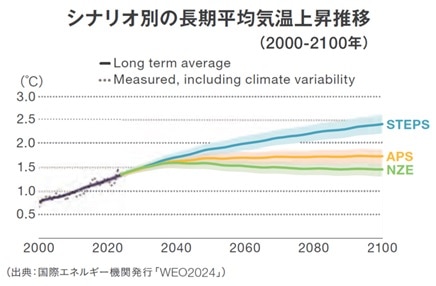

気候レジリエンス国際エネルギー機関が発行する「世界エネルギー展望2024年度版(WEO2024)」の報告では、世界的な地政学的緊張と分断により、世界はエネルギー安全保障リスクに直面しており、これは排出削減に向けた協調的な取り組みに対する大きなリスクとなっていると述べています。 地政学的リスクが多く存在する一方で、市場の根本的なバランスは緩和されつつあり、さまざまな燃料や技術間で激しい競争が繰り広げられる準備が整いつつあるとも説明されています。クリーンエネルギーの勢いは依然として強く、2030年までに各種化石燃料需要のピークをもたらす見込みです。 これらの状況を踏まえた上で、2024年度のIDECグループの選定シナリオは、2023年度と同様に移行リスクシナリオはWEO2024のSTEPS(2.6℃シナリオ)とNZE(1.5℃シナリオ)を、物理的リスクシナリオはIPCC第5次報告書のRCP2.6(2℃シナリオ)とRCP8.5(4℃シナリオ)を採用しました。 | WEOシナリオごとのエネルギー関連CO2排出量推移

(2010-2050年)

|

選定したシナリオを基に、2024年度にIDEC本社およびGEMSメンバー各国・地域でワークショップを開催して、さまざまな部門のメンバーでリスクと機会の分析を行いました。ワークショップでは、国際エネルギー機関が発行する「世界エネルギー見通し2024年度版(WEO2024)」、IFRS S2号および産業別開示トピック、CSRS/ESRS、MAIG(マテリアリティ評価に関する適用ガイダンス)をリスクと機会検討時の参考資料としました。 これらの検討結果は、移行・物理的リスクの識別、時間的影響や財務上の潜在的影響の徳的などに分類し、我々が考える1.5℃/2℃/4℃の世界観として整理しました。 |

|

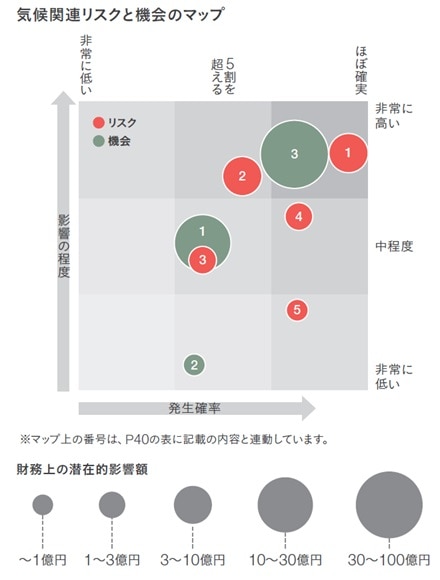

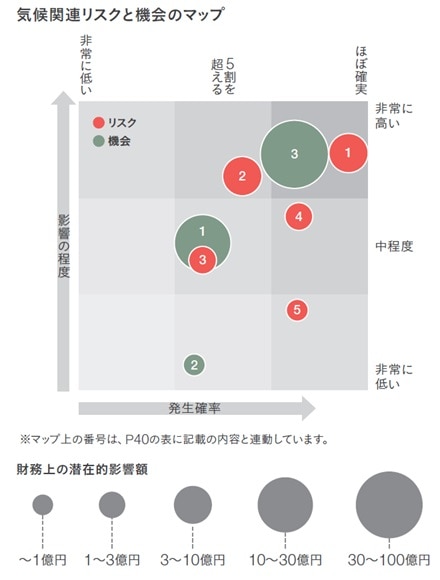

リスク管理環境戦略委員会で抽出した気候関連のリスクと機会の項目について、発生確率、影響の程度、財務上の潜在的影響額を検討し、リスクと機会のマップにまとめました。抽出結果、およびマッピングにおいて重要と評価したリスク項目は、IDECグループのリスクマップに統合して管理しています。さらにマテリアリティの自然資本に関わるリスクと機会にも反映させています。 環境推進室では、特に環境に関わるリスク管理項目を年度ごとのリスク管理表に展開し、達成指標を定めて達成状況をリスクモニタリング部会に報告しています。 |

戦略 気候変動のリスクと機会日本およびグローバル環境マネジメントシステム参加各国・地域で実施した、リスク・機会のワークショップで整理した世界観や他の検討結果をもとに、IDECグループの見通しに合理的に影響を及ぼすと予想される移行・物理的リスクと機会の項目を設定しました。

次に、リスクと機会各項目について、発生確率、影響の程度、財務上の潜在的影響額を算出し、気候関連リスクと機会マップを更新しました。詳細は別途掲載予定で、リスクと機会項目の潜在的影響や対応策などをまとめています。 <リスク項目>

①原材料のコスト増加

➁顧客や投資家の環境志向の高まり

➂競合他社に対する既存製品の低排出・低炭素技術への移行の遅れ

➃カーボンプライシングの動向

⑤自然災害

<機会項目>

①R&Dおよび技術革新を通じた低排出商品や多様な新製品やサービスの要求

➁リソースの代替/多様化/新技術への移行

➂分散的エネルギー生成への移行とそれに伴う新市場への参入 |  |

各シナリオで想定した世界像を以下にまとめました。

1.5℃、2℃の世界像

| 移行リスク | 炭素税(炭素価格)の大きな上昇

規制物質、エネルギー使用の制限強化

環境税の導入 |

| 移行に伴う機会 | 新エネルギーのビジネス機会

炭素封じ込め技術の発展(陸と海)

炭素クレジット取引の増加

省エネルギー、リサイクルビジネスの拡大化 |

| 物理的リスク | 気温の上昇(+2.0℃まで)

災害発生頻度の増加、災害規模の拡大

降水量の増加 |

4℃の世界像

| 移行リスク | 移動制限の増加 |

| 移行に伴う機会 | 対環境防護衣料の開発・普及

自動化の促進(ロボット)

炭素税・規制の緩和

利用可能なエネルギー選択肢の増加

代替食料生産ビジネスの活発化(遺伝子組み換え食品)

働き方の変化 |

| 物理的リスク | 気温の大幅な上昇(+4.0℃)

災害発生規模の大幅な増加、災害規模の大幅な拡大

降水量の大幅な増加

海面の大幅な上昇

未知感染病の発生、拡大

食料危機

砂漠化の拡大による水不足

漁場の変化

紫外線増加 |

リスクと機会環境戦略委員会を中心に、環境情報開示のグローバルスタンダードの一つであるCDP質問書のリスクと機会項目を参考にしながら、IDECグループの見通しに合理的に影響を及ぼすと予想されるリスクと機会の洗い出しを行いました。「IFRS S2実施に関する産業別ガイダンス」で定義された産業別開示トピック (電気電子機器産業) の適用可能性を参照・考慮しながら、物理的/移行リスクの識別、短期~長期のいずれかの期間で合理的に発生することが予想される気候関連リスクと機会の影響、財務上の潜在的影響の特定、期間の定義を行いました。 |

主要なリスク一覧

カテゴリ | 記号 | 項目 | 財務上の

潜在的影響 | 想定リスク | IDECグループの対応 |

移行リスク | 市場 | ❶ | 原材料のコスト増加 | B/E | ・世界的な自然災害、人的災害等による工場の稼働停止、輸送の停滞

・それに伴う部品・材料不足、輸送費・人件費・エネルギー費高騰の連鎖

・エコマテリアル、環境負荷の低い素材・技術の採用 | ・継続的なサプライヤーや顧客との相互理解の深耕を行った上での価格転嫁の対応

・中長期的な原材料アップを見越した製造コスト低減、計画的な製品リニューアル、部材導入による原価低減

・輸送ネットワークの多様化、工場や物流拠点を複数の地域に分散 |

| ❷ | 顧客や投資家の環境志向の高まり | C/D | ・環境負荷の高い製品や取り組みに対する批判の高まりによる、需要の低迷、企業価値の棄損

・サービスが購入の判断材料となるウェイトの増加

・産業製品分野における時流の急速な変化

・ステークホルダーからの信頼低下 | ・環境戦略を中長期計画の重点項目の一つに位置付けるとともに、環境配慮強化型製品の新製品累計比率の向上などを環境に関するマテリアリティKPIとし、進捗確認を実施

・環境に配慮した梱包材、部材の検討・導入に関する技術開発の継続的推進、投資家との定期的な対話

・統合報告書やWebコンテンツの充実、TCFDやCDPなどを通した適切な情報開示の実施による透明性の確保 |

| 技術 | ❸ | 競合他社に対する既存・

新製品の低排出/

低炭素技術への移行の遅れ | C | ・産業製品分野における環境対応で付加価値を生む新製品の急速な出現とその顧客ニーズの増加

・GHG排出量に新たな規制施行

・気候変動による産業用装置の故障リスクが増加 | ・長期的な他社との協業により、自社にない技術の計画的取込みと自社コア技術との融合

・規制情報の定期的な監視による、情報の早期入手、事業戦略や製品開発に反映できる体制づくり

・気候変動による極端な気象や温暖化に適応するための設備や機器の耐久性強化 |

| 規制 | ❹ | カーボンプライシングの動向 | B/E | ・気候変動対策・CO2排出量削減の世界的気運の高まり早期化、各国政府が炭素税の導入

・カーボンプライシングの日本での導入(2028年~)で炭素税がエネルギー料金に上乗せ、それに伴う原材料の製造コスト増加

・規制強化による収益性の低下、省エネ目標の必達義務 | ・省エネ設備への計画的更新の立案と実施

・工場の省エネ、稼働率向上への努力による、間接費削減

・ICP導入による脱炭素活動の推進

・排出量削減に必要な技術への投資、排出削減目標を定期的に管理するシステムの導入 |

物理的リスク | 緊急性/

慢性 | ❺ | 自然災害(豪雨、霰・雹、雪/氷)、

サイクロン、ハリケーン、台風、洪水、浸水、地震)

と気温上昇 | D | ・地球温暖化の影響による局地的豪雨やサイクロン、ハリケーン、台風など自然災害の発生頻度増大、降水パターン、気象パターンの極端な変動

・世界各地での異常気象などによる災害の多発による生産活動の低下(電力供給不足、設備被害、従業員出勤不能など)やサプライチェーンの混乱

・気候変動による新ウィルスなど伝染病の蔓延

・気温上昇による冷房コストの増加、生産性の低下、寒波の長期化による輸送網の混乱 | ・自社のレジリエンス性を高めるためのBCP対策の充実

・サプライチェーンのリスク評価や見直し

・生産拠点のハザードマップ作成、潜在的リスクの把握とその地域に特化した防災計画の策定

・拠点毎ごとの復旧計画立案、従業員の作業手順のマニュアル化

・主力製品に対する生産拠点のマルチ化

|

A: 直接費の増加、B: 直接費と間接費の増加、C: 製品およびサービスに対する需要減少に起因した売上減少、D: 生産能力低下に起因した売上減少、E: 設備投資の増加

主要な機会一覧

| 分類 | 記号 | 項目 | 財務上の潜在的影響 | 想定機会 | IDECグループの対応 |

| リソースの効率 | ❶ | R&D及び技術革新を通じた低排出商品や多様な新製品やサービスの要求 | B/A | ・資源の有効活用にともなうリサイクルの要求または活発化

・ライフサイクルを通じた製品の低排出量化への要求の増大

・GX債や補助金などの政治的施策

・温室効果ガス排出量削減程度による購入先選定 | ・主力製品群に対する環境側面も踏まえた技術革新の加速

・リサイクル容易な素材の製品への応用研究

・開発への投資加速による先行優位の確保

・ライフサイクルアセスメント(LCA)の導入 |

|

| ❷ | リソースの代替/多様化/新技術への移行 | B | ・気候変動に伴う様々な労働環境の変化に対応する新たな技術革新への要求の増大

・労働環境の多様化や生産年齢人口の減少による無人化や遠隔技術の発達

・過酷な危険を伴う労働環境へのロボット普及

・省人化要望によるオートメーションシステムの売上増 | ・自社のこれまでの保有技術の延長線上からの脱却

・M&Aや業務提携などの推進、人材採用・育成によるソフトウェアやシステム関連技術の強化

・ニーズの多様性への対応のための、他社や学術機関との提携・協業等による新たな技術の取り込み推進

・HMIやセンシング技術を活用した製品の開発、システム化・パッケージ化による提案 |

| 製品およびサービス | ❸ | 分散的エネルギー生成への移行とそれに伴う新市場への参入 | A | ・世界的な気候変動に対する移行対応の進展

・電力以外のクリーンエネルギーの活用、省力化技術や省エネ製品の需要拡大

・排出量削減施策としての、様々な再エネ開発、省エネ対策プロジェクトの立ち上がり | ・新たな市場への参入、技術革新、競争優位性の確保

・新市場のニーズを踏まえた、HMIやセンシング技術を活用した製品開発、課題解決型ソリューションの提案

・地域特性に応じた製品やサービスを提供するローカル化戦略実施 |

A: 新市場と新興市場への参入を通じた売上増加、B: 製品とサービスに対する需要増加に起因する売上増加、C: 間接費 (運営費) の減少

指標と目標

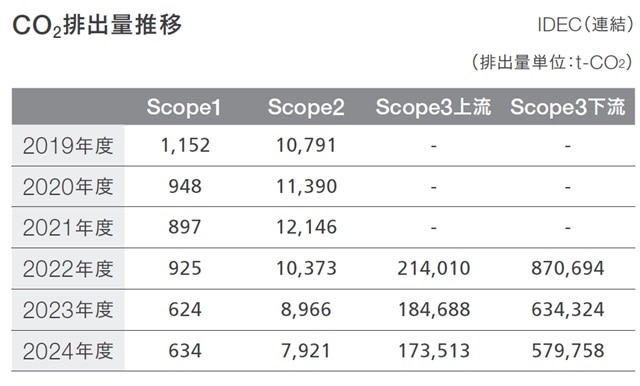

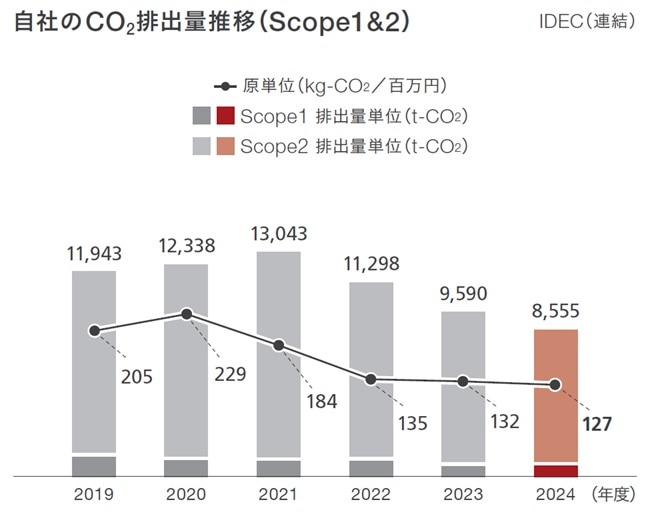

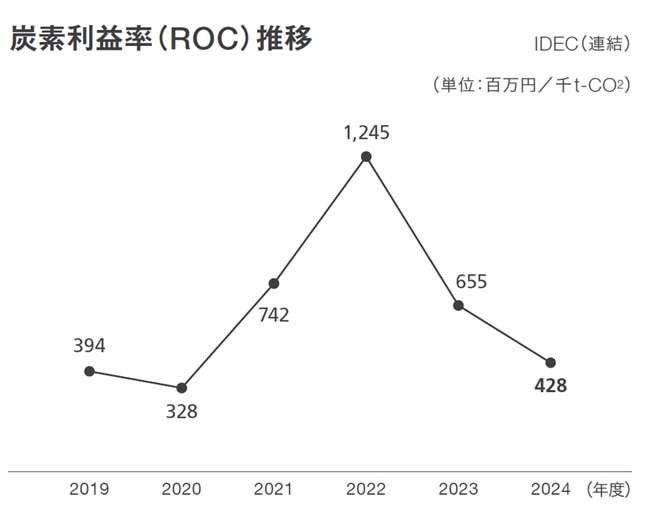

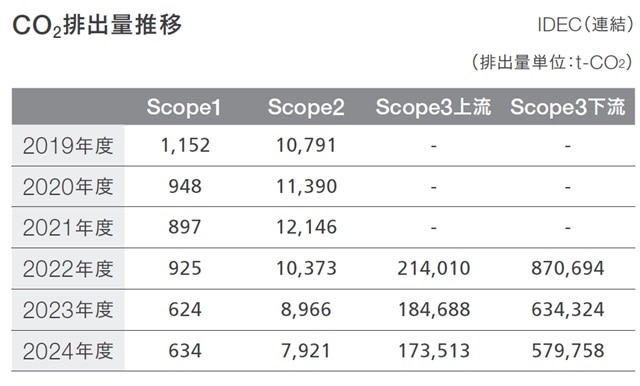

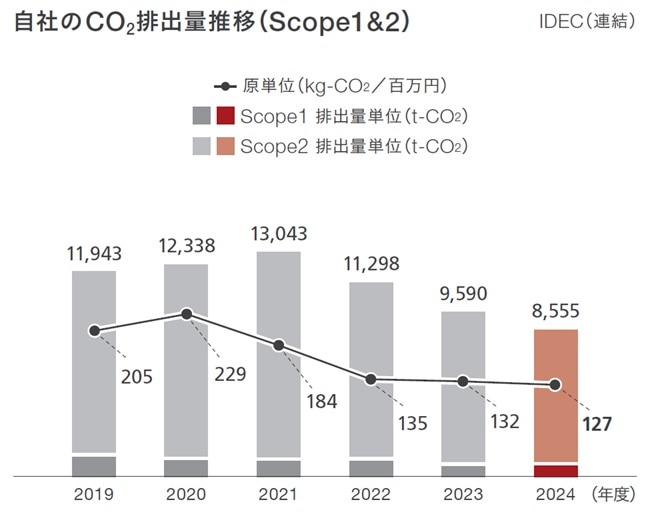

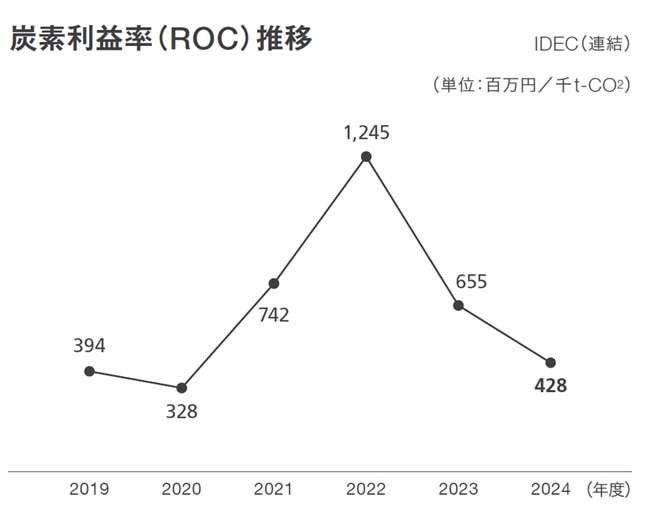

CO2排出量の削減に向けて、Scope1&2で2027年度までに35%、2030年度までに50%削減(いずれも2019年度比)を中期計画で目標としています。2022年度より導入した内部炭素価格(ICP)については、2025年度14,000円/tで価格を設定しました。ICPが環境投資の意思決定に与えるインパクトはまだ十分なものではありませんが、環境戦略委員会を中心にICP活用のモデルケースをイントラネットで紹介することで、社内意識の向上を図っています。 2023年度から役員報奨制度に導入したパフォーマンスシェアユニット(PSU)では、報酬の10%程度の株式報酬を取締役および執行役員に割り当て、非財務指標の実績をPSUの算定に用いています。CO2をどれだけ少なくして効率的に利益を稼いだかを表す指標である炭素利益率(ROC)は、営業利益額の減少に伴い、減少傾向が続いております。 2024年度のCO2排出量に関しては、Scope1と2の合計で2023年度より減少しており、2022年度以降、継続的に削減できています。2025年度は太陽光発電設備の追加導入は計画にありませんが、2024年度に導入した竜野物流センターの自家発電設備が稼働を開始し、2025年度のCO2排出量削減に貢献します。さらに、排出係数の低い電力への切り替えや各工場での稼働率向上推進の成果が、CO2削減効果に表れることが期待されます。

Scope3に関しては、主に省電力設計などの製品開発プロセスにおける環境配慮を継続して実施することで、削減に取り組んでいきます。 |

|  |

|

TNFDに沿った情報開示IDECグループは、2021年からTCFDに沿った情報開示を、2024年からはIFRS S2号に沿った情報開示を実施してきましたが、ステークホルダーの要請は気候変動に加えて、生物多様性を始めとするTNFDにまで範囲が広がりつつあります。そこで、2025年度からTNFDフレームワークに沿った情報開示と、リスク機会の評価アプローチ(LEAP)を活用した自然関連課題の特定を評価の準備を開始しました。 LEAPを活用して、TNFDフレームの4項目であるガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲットに沿って情報を開示します。TNFDアプローチで実践したLEAPの項目を、L(発見)、E(診断)、A(評価)、P(準備)の記号で表記します。記号および数字は「自然関連財務情報開示のタスクフォースの提言」掲載の「TNFDアプローチーLEAP」から引用しました。 ガバナンス取締役会がTCFD、TNFDなどのサステナビリティに関する重要事項を監督しています。サステナビリティ環境戦略委員会の専門委員会の一つである環境戦略委員会中心となって、自然関連のリスクと機会、依存性、インパクトに関する分析と評価を行っています。[P3, P4] 気候関連および自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理体制については、サステナビリティ委員会で審議された後、経営会議に上程されて報告承認を受け、その後に取締役会で報告承認される体制になっています。[P3, P4] グローバル環境マネジメントシステムの運営委員会、APEMとの定例会議を通じて、グローバル拠点から定期的に情報を収集し、地域特有のリスクを把握しています。[P3, P4] 戦略IDECグループの事業活動と自然への依存とインパクトの関係を整理するために、外部ツール「ENCORE」を使用してマテリアリティ評価を行いました。ENCOREが示す依存とインパクト項目は産業共通の一般的な内容であり、IDECグループ固有の事業活動の特徴を反映させた分析結果とならない項目もありました。そのため、マテリアリティ評価結果の中から、IDECグループの事業活動と関連が大きい項目として、依存では水供給、インパクトではCO2排出と有害汚染物質の水および土壌への排出を選定しました。ENCOREの分析結果をもとに、IDECの事業活動が依存する自然資本として、水、土壌、生物多様性、鉱物の4つを選定しました。続いて、IDECの事業活動と自然資本の関係性を「依存性×インパクト」で整理しました 次に、IDECグループの見通しに合理的に影響を及ぼすと予想される移行・物理的リスクと機会の項目の設定とリスクと機会各項目について時間軸(短期、中期、長期)、発生確率、影響の程度の算出を計画しています。時間軸は、短期が2027年度末まで、中期が2030年度末まで、長期は2050年度末までの設定です。[E1] IDECの事業活動に関連する自然資本と依存性および影響度の関連性 |

| 自然資本 | 依存性 | 影響度 | 説明 | | 水資源 | 低 | 中 | 製造工程は組立中心であり、水使用は限定的で消費量も少ない | | 土壌 | 低 | 低 | 工場敷地内管理で限定的 | | 生物多様性 | 低~中 | 中 | サプライチェーンに起因(調達材、使用地の保全規制) | | 金属鉱物資源 | 中 | 中 | 部品原料の調達に起因 |

|

自然資本と依存性および影響度の関連性の整理から分かったことは、鉱物、樹脂などの原材料調達時に自然資本への中程度の依存があること、水を大量に消費する製造工程はなく、水資源への依存は低いこと、土壌を活用する生産活動をしておらず、土壌への依存は低いこと、製造工程での排水、排気は管理されており、水資源、空気への影響は低いことです。まとめとして、原材料の調達活動は、自然関連リスクの影響を受ける可能性があると言えます。[E2] 今後は、自然関連のリスクと機会に対するIDECグループの戦略のレジリエンスに関するシナリオ分析の準備を2026年度以降に進める計画です。 リスクとインパクトの管理2025年度以降に日本およびグローバル環境マネジメントシステム参加各国・地域で、リスク・機会のワークショップを開催予定です。ワークショップでは、自然資本関連のリスクと機会の洗い出しと想定される世界観、シナリオ分析を検討課題とする予定です。 指標測定とターゲットIDECの事業活動で測定可能な指標として、TNFDが定義する測定指標の中から4項目を選定しました。 依存とインパクトに関するTNFDのグロース中核開示指標と測定指標 |

| 測定指標No. | 自然変化の要因 | 指標 | 測定指標 | IDECに該当する要素 | | 気候変動 | GHG排出量 | ISSBのIFRS S2号「気候関連開示」を参照 | CO2排出量 | | C3.0 | 資源使用/ 資源補充 | 水不足の地域からの取水量と消費量 | 取水量と消費量(m3)。水不足の地域から。水源の特定を含む | 拠点別、全体の水消費量 |

|

| 測定指標No. | カテゴリー | 測定指標 | IDECに該当する要素 | | C7.2 | リスク | 自然関連のマイナスのインパクトにより当該年度に発生した多額の罰金、科料、訴訟の内容と金額。 | 非財務指標 | | C7.4 | 機会 | 自然に対して実証可能なプラスのインパクトをもたらす製品およびサービスからの収益の増加とその割合、ならびにそのインパクトについての説明 | 環境配慮強化型製品売上高 |

|

EU圏での情報開示IDECグループの中でEUとアフリカ圏を中心に事業拠点を置くAPEMは、CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)要件に取り組むチームを設置し、2028年開示に向けた準備を進めています。IDECグループ全体として2022年度より開始しているEcovadisへの回答を、欧州のグループ会社単体としての準備や、今後取り組みが必要となるダブルマテリアリティの設定などに向けて、さまざまな対応を進めています。 ページトップに戻る |